微分析 | 用数据告诉你大促前究竟要不要开直通车

今年“828”大促终于在几天前落下帷幕,这场大促是今年速卖通继“328”周年庆后的第二场大型促销活动,从7月初筹备,到八月尾正式结束,卖家们足足筹备了两个月。究竟本次大促活动的效果如何呢?大促究竟有没有必要前开直通车呢?这次我们还是以手机壳市场为例,用数据说话。

本次我们统计了大促前后12天、共33件商品的销量数据(样品选择为随机抽样方式),商品的价格区间在$1.25-$2.07之间,样本来自上一次竞品&评论分析报告所添加的商品。

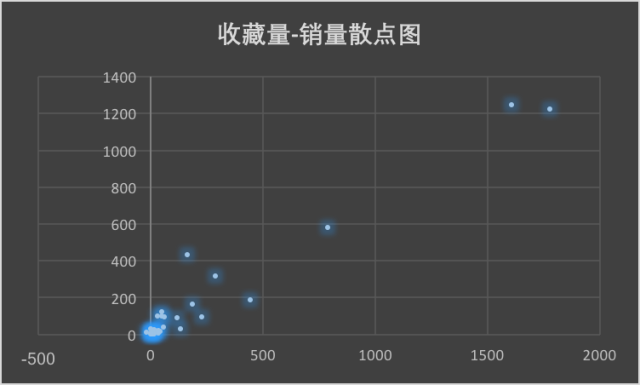

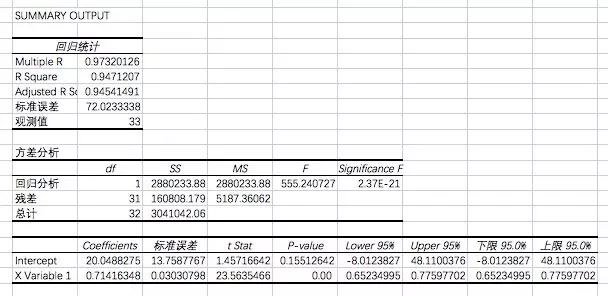

样本12天内的销量走势 我们先来看一下这12天里所有样本的销量走势 2. 大促期间的整体情况 但是整体状况并不能代表每个产品(或店铺)的状况,33件手机壳商品中有不少销量偏低甚至为0的,是否存在一些“微小”卖家被“平均”了的情况呢?因此我们继续探究。 为此我们对数据继续加工并做出了上图,上图表示每天销量的平均数和中位数。在8月28日销量平均数的折线与总销量折线基本吻合,值得注意的是销量中位数曲线,在8月21日出现了一个峰值为7,而当天的销量平均数却没有出现相应的波动,更奇怪的是在大促期间虽热中位数比前面几天都高,但没有一天的销量中位数能超过7,即使大促期间的日销量平均数却明显比平时高。 中位数的作用是能够避免极端值的影响,更能反映样本的中间水平。上图的中位数曲线反映了两个情况: 一是佐证了“828”大促确实给卖家带来的流量和销量。 二是带来的流量和销量有倾向于部分卖家的迹象,样本中间水平即腰部卖家的销量并没有因为大促而有值得高兴的提升。 3.大促前7天(8月21日之8月27日)新增收藏量对大促期间总销量的影响(划重点:大促前是否开车的关键因素) 最后我们做了一个简单的回归分析,来看看大促前七天的新增收藏量对大促期间的销量有没有明显影响,图中横轴(自变量)为每个商品的大促前七天的总新增收藏量,纵轴(因变量)为对应商品大促期间的总销量。可以看出两者的相关度较高,意思就是,前七天总新增收藏量越大,大促期间销售量就越高,同时我们还可以看到,销量排名第一、第二的与排名第三的差距十分巨大,有两倍之多,而排名第三的与排名第四、第五、第六的也存在类似的情况,这种强者越强,弱者越弱的现象,就是著名的马太效应。 经我们测算,其回归系数为0.714,意思是说在我们的样本中,商品收藏量每增加1个,相应销量就会新增0.7件;另外相关系数高达0.97,而相关系数的绝对值越接近1,则两个变量间相关度越高,这个数据就越准确。回到我们的主题,也就是说至少在大促活动之前,新增收藏量是一个重要的预测销量的参考指标,换句话说,卖家应该在平台活动之前尽量提高自己商品的收藏数,当然罗马不是一天建成的,日复一日的积累才是成功的前提。 4.总结 我们这次仅选择了手机壳行业作为一个小小的研究对象,样品也是采用小批量随机抽样方式,会存在一定的抽样误差,因此并不能反映整个速卖通行业的整体状况,但我们通过这次研究发现,平台促销活动会倾向于部分卖家,但这部分卖家不能简单地用“大卖”和“小卖”来区分,在促销活动中你能获得多少流量和订单是靠长期的深耕积累,而不是那一两个月的准备期,虽然大促前7天的新增收藏量会对销量有明显影响,大促前开直通车或许是一个好的“临时抱佛脚”的方法,但是回到消费的本质上,买家不会无端白事购买你的商品或者添加收藏,所以积累才是最重要的。 受互联网马太效应的影响,强者愈强,弱者愈弱,弱肉强食,现在速卖通最不缺的就是产品,如果你的产品不能在行业平均水平之上,也不怪活动流量去不到你那里。无论是“328”还是“828”都只是练兵,真正的重头戏在“双11”,因此希望各位卖家能够在本次活动中吸取经验,努力改进,在“双11”打回一个漂亮的翻身仗!

从图中可以很明显地看到,8月21日至8月26日销量变动较为平缓,日均销量保持在550件上下;从27日开始,样本日总销量开始有轻微上升,突破了600件,而到了28号,即大促当天则达到了12天内的最高峰,日总销量突破了1000件,8月29日出现轻微下降但随即出现反弹,总体来看,样本日总销量在大促5天里保持了相当高的水准,6天(算上27号)日均总销量达846件,较前六天涨幅近55%。由此可见,“828”大促确实为手机壳行业带来了不少的流量和订单,所以还是达到了最起码的效果。

因此从我们抽样的手机壳来看,在大促开始之前还是值得开车的,毕竟大促前很多卖家都觉得没作用,反而竞价低了,所以开车成本也有所下降,当然最终还是看投入产出比,看你愿不愿意为此效益去拼一把,那就见仁见智了。