吴晓波 | 说说改革开放这40年

40年究竟发生了什么?

这一切为什么会发生?

为什么恰恰在中国发生?

吴晓波:说说改革开放这40年

演讲 :吴晓波

来源:《创业家》

今天,让我们一起回顾一下改变中国命运的改革开放40年——1978到2018。

激荡四十年

1978年,中国的经济总量全占球1.8%,当时的中国,是一个极其贫穷和微不足道的国家。

2018年,中国是全球第二大经济体,经济总量占全球14.8%。

1978年,中国人均GDP只有384美元,在全球200多个国家排在倒数第七位。

2018年,中国人均GDP将达到9281美元,这个数字代表中国是一个如假包换的中等收入国家。

再来看恩格尔系数:

1978年,老百姓赚100元钱有60元钱是拿来买食品。

2018年,中国老百姓每月39%的收入用于购买食品,61%用于购买提高美好生活的商品。

1978年,中国高楼没有超过200米。

2018年,全世界10幢最高的大楼中有8幢在中国。

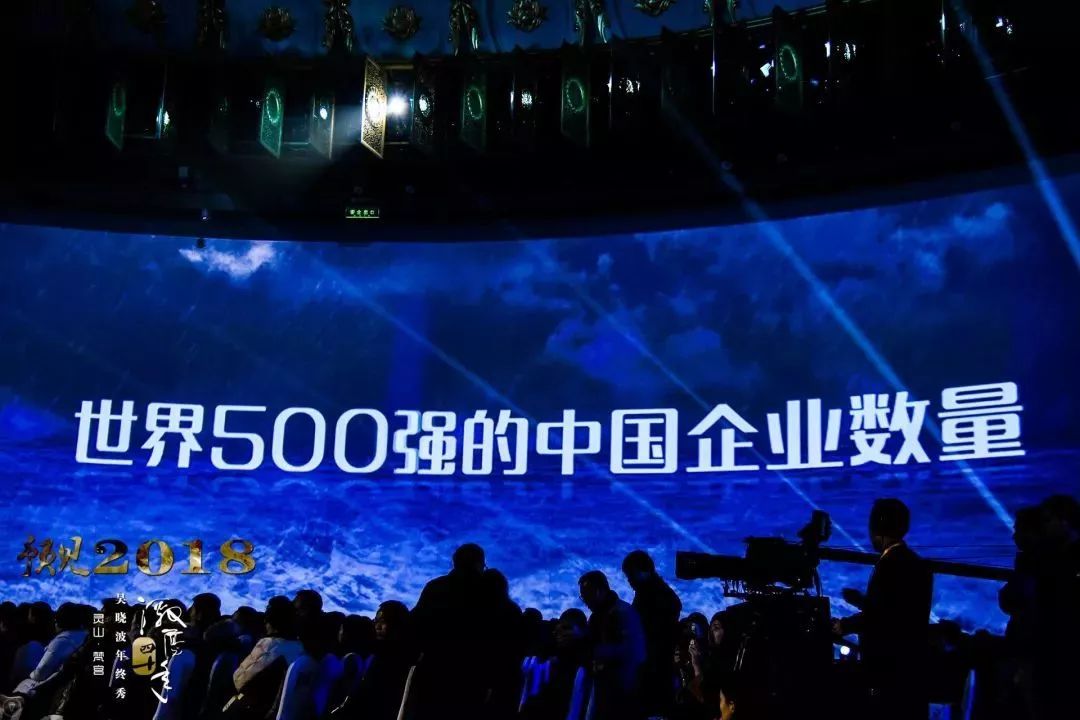

1978年,中国没有一家私营企业,全都是国营企业且在世界五百强中微不足道。

2017年,世界五百强企业中,中国企业数量已经达到了115家,其中有超过25家是民营企业。

1978年,全中国人民一样穷。中产阶层在1978年是一个要被鄙视的名词。

2018年,中国中产阶级数量从0增加到2.3亿人口。除美国以外,比所有发达国家的人口都要多。

目前,全世界70%奢侈品被中国年轻人消费掉的,而且这些消费者的平均年龄是39岁。

美国购买奢侈品消费者的年龄要比中国老15岁,而美国网民平均年龄比中国大5岁。在这个意义来谈,中国要比美国年轻10岁。

1978年,中国一年的汽车产销是10万辆。

2017年,中国的汽车产销量达到2940万辆。如今中国是全世界第一大汽车产销国。汽车成为了很多中产阶级家庭的标配。

同时,所有和农业文明、工业文明相关的基础生产资料,中国都是最大的消耗国。

水大鱼大?

为了年终秀,我专门翻了TIME(《时代周刊》)。

40年前,邓带领中国摆脱了阶级斗争,被TIME定义为当年的年代人物。

1984年,TIME有一期封面是一位中国年轻人拿着可乐站在长城上,封面标题是《中国的新面孔》。

1984年,中国开始了城市体制改革,中国的马路上出现了很多的广告牌、出现可口可乐、中国城市的围墙开始一堵一堵消失、出现了越来越多的个体户和民营企业……

2013年,TIME出版了以《中国的今天非常危险》为封面标题,孩子吹泡泡为配图的杂志。

但是,仅仅4年之后,TIME刊发了一篇文章《中国赢了》的文章——因为美国总统要访问中国,为了拿我们2000亿美金的订单,不得不讨好我们一下。

通过这一本西方杂志,我们就会发觉,中国的变化并非一天发生。如果静态来观察,我们发现所有的变化都非常陌生。

中国“这只船”这么大,但每天都面对着巨大的不确定性。

改革开发四十周年来,中国的每一条街道、每一个家庭都发生了巨大变化。

这个变化是如何发生的呢?怎么解释?几乎所有的历史学家都无法作答。

20多岁的费正清(历史学家、汉学家)博士毕业后来到了中国,他在1940年代中期写了《美国与中国》这本书。这是西方学者第一次把中美对照起来的一本书。

当时费正清认为,中国正在发生一场现代化运动。这场现代化运动最基本的特征是中国决定放弃自己所有的传统和制度,并将西方的文明和制度以及语言作为一个对应体。他认为中国所有的变革是对西方文明不断冲击后作出的反应。在很长时间里,这个冲击反应模式是西方学者对中国的现代化的共识。

1990年代初,在费正清去世之前,他写了《中国简史》这本书。在这本书中他说“对不起,我错了。”

在经过50年的阅历和观察后,费正清认为,中国的现代化的发展不是一个冲击反应的结果,而是自身内在的基因变革和发展冲动的结果。因此,中国的现代化道路具有自身的内在性和动力源。但很可惜,他写完这本书6个月后就去世了。中国的动力源是什么?内在动力和需求是什么?他没来得及的解释,那时中国还不像今天这样发展的让人恐惧。

1991年,诺贝尔经济学奖得主是罗纳德·科斯(制度经济学的奠基人之一)。他在去世前的最后四年写了《变革中国》这本书。在这本书中他有三个结论:

一、1978年中国的改革开放是二战以后人类历史上最为成功的经济改革运动;

二、中国的经济总量在未来十几年内超过美国是一个大概率事件;

三、中国经济的发展无法用西方的制度经济学来解释,中国改革的成功是人类行为的意外后果。

布热津斯基(美国著名地缘战略理论家)曾经对中国讲过一句话:

“西方人关于中国的认识有一半是无法理解的,另外一半我理解了,但对不起,我理解错了。”这是一个美国最杰出的战略头脑对中国的看法。

这些聪明的大脑对中国的发展都有一个巨大的不确定性和模糊的认知。

在过去四十年里,起码五次西方学者们认为中国就要垮了。但直到今天的年终秀,中国经济还是没有垮。那么问题来了,中国改革开放40年的独特性是什么?我们究竟做对了什么?

我问著名经济学家周其仁老师,我说我在写一本关于2008年到2018年中国十年的经济史,如果你用一个词来形容这十年的话会是哪个词?周老师说是“水大鱼大”。

上个礼拜周其仁在演讲中提了一个有趣的设问——今天中国变成了全球的第二大经济体,“水大鱼大”。

水是指经济环境、制度环境;鱼是企业。

他问,如果说“水”不好、中国的经济很差、中国不适合办企业,那么115家世界五百强怎么来的?如果说“水”很好,那么为什么那么“鱼”非正常死掉呢?今天很多的企业家在改革开放40年里在这个国家赚了很多的钱,但他们移民了。2016年,美国的投资移民签了800个人,很多是咱们中国人。他们为什么要移民?他们为什么认为中国不安全呢?这个焦虑是从何而来?这个问题在很多人的心目中仍是一个问号。

中国经济的四个动力

到底发生了什么?这也是我在刚刚过去的一年里,写《激荡十年,水大鱼大》不断问自己的一个问题。我在书里讲了中国经济改革的四个动力,今天拿来也跟大家做一个分享。

第一,制度创新。这四十年变革,是无数多的产业制度、宏观制度不断被创新,不断被重新设计的结果。制度变革,一定是这个国家经济发展的第一动力源。

但是为什么那么多“鱼”会非正常死亡?有一句非常可笑的话,“所有的改革都是从违法开始的”。

1990年代中期,我到温州去做调研,替中央写调查报告。当地有一个叫陈定模(1984年任龙港镇委书记)的人,在温州螯江圈了一块地宣布说:我要做中国第一个农民城。然后他拿了一张图纸,到温州到处卖给大家,我卖给你房间,你花5万元可以圈一块地,随你造楼。然后楼造完,前面一条马路,这边归你修,对面归人家修。我去调研时,他已经做了5年。

我离开时,陈定模请我喝酒,跟我讲了一句话,他说:吴先生,你知道吗,中国改革开放,所有改革都是从违法开始的,所以你必须要支持我。我当时听到这句话非常震撼,后来我把这句话写进了《激荡三十年》。

回过头来看,你会想中国的联产承包责任制,国有企业的放权让利改革,税收制度改革,社会保障制度改革,金融企业改革,哪一项改革不是突破现有法律的结果?

第二,容忍非均衡。如果时光回到1970年代中期,你会发觉,这个国家其实也其乐融融的,每天敲锣打鼓,每天喊口子,每天饿肚子,每个人都一样穷。

1978年以后发生了什么?每个人的心都变得很躁动。有的人开始听邓丽君的歌,有的人要考大学,有的人到南方开始倒卖盒带。一个集体主义、平均主义的国家彻底被弄翻了。如果用一句很经典的话叫什么?让一部分人先富起来。这就是开始容忍一种非均衡的发生。

但是你会问,1978年以来是哪一部分人先富起来的?是那些智商最高的,学历最高的人?不是。因为当年这一波人在政府里,在军队里,在高校里,在国有企业里,大家都挺安逸的,没有离开。

谁先富起来的?是那些不识字的,犯了前科的,农民,“投机倒把”分子。所以,容忍非均衡的结果,不是最优秀的先起来了,而是那些最想致富的人先致富了。

你会发现,过去的四十年中国改革开放发展过程中,一个人能不能成为优秀的人,跟你出生在什么家庭,没有关系;跟你智商高不高,没有关系;跟你所在区域资源丰富不丰富,没有关系。只跟它有关系——欲望,你愿不愿意富起来,你敢不敢为了致富而冒险。

与此同时,我们国家开始把平均主义的大平台彻底打翻,国家提出来“东南沿海优先发展战略”。然后我们对外企进行了“超国民待遇”。与此同时,我们这个国家有了很多的区,叫特区、开发区、实验区、自贸区、自由港。这就是一些允许被先富起来的地区和区域。在这些区域中的人和企业,就获得了优先发展机会。

第三,巨国效应。这个词是我跟管清友聊出来的。他说中国发展(快)是因为什么?是因为我们在座各位脑袋比欧美人更聪明?我们是比他们更勤奋,但更重要的是什么?我们处在一个非常大的国家。

我写《激荡三十年》时,曾经用过一个例子,1978年月底,北京召开十一届三中全会后,柯达胶卷全球总裁看《人民日报》以后,就飞到香港,他在香港遥望对岸就心潮澎湃,自己终于找到一个要发大财的地方,那个地方有10亿人口,每一个人买一个胶卷的话,就是10亿胶卷。买两个就是20亿胶卷。

我们这四十年的发展跟巨国效应有巨大关系。在1978年的时候,这个国家只有不到18%的人口居住在城市里,今天多少呢?将近60%。在1990年的时候,中国还没有所谓的中产阶层,今天有2.3亿。

今天中国有两家互联网公司,一个叫阿里,一个叫腾讯,(2017年)交替成为亚洲市值最高的公司。马云和马化腾的智商比硅谷、伦敦、巴黎、东京同时代的60后、70后更聪明?好象也不是。随着互联网人口增加,中国一定会出现一个到两个亚洲市值最高的公司,无非他可能叫马云、叫李云、叫张云。但是一定会出现这个人,为什么?因为我们有太多互联网人口。

第四,技术破壁。任何一个国家不断进步迭代(都依靠)两种能力。第一种是制度变革。但是有一件事情挺可惜,就是制度是可逆的。

但是,有一个东西不可逆,叫做技术。今天中国很多产业变革,金融产业变革,通讯产业变革,媒体产业变革,是制度变革所产生的吗?不是,所有牌照仍然牢牢的抓在(相关部门)手里。但是,技术使得很多牌照变成了一张废纸。所以,技术“破壁”是一种新的不逆动力。

回过头来看,这四十年来,中国发展是一轮接一轮浪潮的结果,在1980年代,中国的制造业发展是(基于)全球化背景下,产业大转移的结果。随着欧美国家劳动力人口(成本)的提高,能源价格的上涨,白领人口的增加,没有人愿意做工厂,怎么办?好,把大量的工厂腾挪到亚洲地区。恰恰这个时候,中国打开了国门。

到了1990年代中期,中国劳动力成本也开始提高,制造业开始出现饱和,这个时候出现了互联网。互联网经济,中国赶上工业革命的末班车,同时赶上了互联网革命的头班车。

从1990年代中后期以后,互联网发起了一次又一次的冲击波,它改变了人和消费的关系,人和商品的关系,人和服务的关系,人和金融的关系。从去年开始,它又改变了人和资本的关系。

在全球制造业产能背景,中国又出现了供需崛起和供需错配。我们所关注的商业模式,都跟这部分有关。同时,瞻望未来,我们看到了很多技术革命,看到了新能源革命、材料革命、基因革命,而这些革命又跟中国的资本和内需的增长,发生了重大应和。

所有这些变化,好象老天爷在帮你。所以,如果讲一句开玩笑话,1978年以来,如果有个“上帝”的话,他可能是我们“中国人”。我们真的非常非常的幸运,生活在一个商业好的时代。

所以,我们经历了恍如隔世的四十年,我记得十年前在写《激荡三十年》的时候,曾写过这句话:当这个时代到来的时候锐不可当,万物肆意生长,尘埃与曙光升腾。江河汇聚成川,无名山丘崛起为峰,天地一时无比开阔。

这就是我们刚刚经历的四十年。

需要致敬的四类人

这四十年中,我们需要向一些人致敬。向哪些人致敬?

第一个需要致敬的人——农民工。

今天有一个词叫鄙视链,一个阶层一个阶层的鄙视,农民工可能处在鄙视链的最底端。但是如果你要让我致敬的话,我第一个致敬的是农民工——2.3亿的农民工。

他们在改革开放的时候,通过联产承包责任制解决了我们的粮食问题,但是他们要进入到城市的时候,发觉这个国家有很多制度(限制他们),然后他们退回去,洗脚上岸办了中国乡镇企业,然后中国城市化以后,他们又以“不真实”的身份进入到城市里面,付出他们的劳动。今天他们仍然是中国城市化建设的主力军。

年底了,千万不要克扣他们的工资。

今年年初,我曾到上海去参观一座大楼,632米的上海中心。上海中心的负责人给我讲了一个故事,说我们这里有一个安徽的农民工,砖瓦工,参与建造这座上海中心。建完的时候,他老家的未婚妻来找他,问他这两年在上海干什么?那个小伙子说,我明天带你去看一个地方,然后他们就到了浦东陆家嘴。

站在马路对面看着600多米的大楼,那个小伙子对他女朋友说,这个楼是我建的。但是,我没有钱带你进这个楼,里面的东西没有我买得起的,可是没关系,在这栋楼最高的地方,我刻了你的名字。

这是一个很残酷的浪漫故事,对吧?他就是一个大忽悠。总经理跟我讲,上海中心的顶楼,刻了8000人的名字,就是这些农民工的名字。所以,第一个需要致敬的是付出了他们的血汗,得到了非常不公平待遇的这些人。

第二个需要致敬的人——企业家。

他们站在鄙视链最高端。在1978年以前,大家在这个270度环屏上看到的每一个人都是不存在的。

1978年以前中国没有一个私营企业,今天多少?2000万。今天中国是一个拥有2000万私营企业的社会主义国家。这也是所谓的中国特色经济改革的一个重要特征。他们在过去的几十年里,改变了自己的命运,同时改变了这个国家。

很多人觉得,这一波人血管里流的血液都是金色的。这是一群热爱金钱的人,但是当企业做到一定地步的时候,企业家所赚的每一分钱其实跟自己日常消费已经没有关系。你在相当的意义上承担着社会责任,你解决了几十个、几千个、几万个、几十万个人的就业,这些就业者的背后就是几十万的家庭。(他们)这些不确定的冒险,改变了中国一个一个产业,改变了一个一个城市的面貌。

这些人的出现,以及容忍这些人出现的制度环境,是我们第二个需要致敬的。

第三个需要致敬的人——地方干部。

这一部分人,在今天其实挺郁闷的,甚至很多文章说,中国四十年的改革开放是人民崛起的结果。在人民崛起的过程中,他们需要一些被革命者,一些被改革者,这些被革命和被改革的就是我们的地方干部。一开始我也是这么想的,但是今天,我要跟大家分享的是,回望四十年,地方干部同样是需要我们致敬的。

有一个词叫做“地方政府公司主义”,这个词是张五常(中国香港经济学家)在他的《中国经济制度》书中提出来的。去过欧美国家的人会发现,只要有知名度的人去,当地的市长、州长都能够接待你,花半个小时聊一聊。中国的县长县委书记、市长市委书记却忙得跟狗一样。

然后所有的市长、市委书记就是董事长,所有的县长、市长都是总经理。他们跟我们做企业一样背着KPI,我们有营业收入、净利润,他们背着GDP,有财政收入。

所以张五常说,中国每一个地方的地方长官都把自己所在的地方当做公司来经营。这就是所谓地方政府公司主义。

大家看到这个很瘦的老头叫谢高华(1982年4月至1984年12月任义乌县委书记),我最后一次见他是15年前,在他的衢州老家,他曾经在浙江中部的一个县——义乌,当过县委书记书记。今天的义乌是全世界最大的小商品集散中心。

你在中国地图上看,说要找一个地方,它能够成为全世界最大的小商品集散中心,你肯定不会想到义乌,那个地方交通不好,旁边也没什么产业基础,它就是金华中部一个特别小的县城。为什么义乌能成为全球最大的小商品集散中心?没有什么道理!

1980年代初,就是这个老头,在全中国所有的县里面第一个允许老百姓在马路边摆摊卖东西。然后下雨、下雪,摆摊的老百姓很可怜,怎么办?搭棚子。这个棚搭完以后,就是中国的第一个小商品交易市场。

中国有成千上万的谢高华,就是这一些人决定性改变了一个地区的经济面貌。他们手上有比欧美国家市长、州长大得多的权力,但同时他们需要比这些欧美的市长和州长承担更大责任。

对谢高华来讲,允许农民在马路边摆摊这件事情本身就是违法的,他是需要拎着乌纱帽去干这些事情。

所以,我们要致敬这些拿着自己的前途去赌改革的地方干部。

第四个需要致敬的人——创业者。

今天中国每天有多少个企业创立?一万个。中国每天有一万个企业创业。今年诞生了360万家新注册企业。但是很遗憾,他们中的95%会在18个月里死掉。中国是一个年轻人创业非常多的国家,同时也是创业失败率非常高的国家。

常常有人说,那么多人创业,那么多倒掉,消耗了那么多资源,这很不道德。但是我问他们,你看到这些创业者中,有哪些人是因为创业自杀的?每年中国有很多人自杀,有因为失恋自杀的,有因为抑郁自杀的,有因为欠债自杀的,有因为创业而自杀的吗?没有。这些人都是拿着自己的生命,拿着自己的时间,在创业的过程中成全了自己的人。

这一部分人,我们需要致敬。

一切尚未命名

2018是中国改革开放的四十周年,我记得二十多年前自己大学毕业,进入到工作岗位时,很多同事比我大十来岁,他们是谁呢?他们是1978年改革开放以后第一批高考的毕业生,也就是1950年代末、1960年代初(出生)的一波人。

今年,我经常会接到电话说,晓波你来看看我吧,我要退休了。我当年认识的很多老大哥,在这两年都要退休了。这一波人经历了整个改革开放的过程。然后再过五年、十年,又有一代人会退休,80后、90后、00后会不断的崛起。

在这个过程中,我们看到每个人都在思考一个问题:我跟这个时代有什么关系?我有没有辜负这个时代,这个时代有没有辜负我?

在《激荡十年,水大鱼大》这本书中我写了这句话:这个时代从不辜负人,它只是磨炼我们,磨炼每一个试图改变自己命运的平凡人。

有人叹息青春散场,历史已经结束了,要写回忆录了。但是更多的人开始吟唱世界如此之新,一切尚未命名。

(消息来源:《创业家》)